Quiso ser diseñador de autos o fabricante; le parecía maravillosa la idea de ser el ingeniero que creara el auto que correría más que

ningún otro. Pensaba en los Bugatti, que en su imaginario, “por entonces ganaban todas las carreras”. Quería construir un auto así. Amigo íntimo desde la infancia de los hermanos Charly y Julio Menditeguy (que tenía un Lincoln “lindísimo”, y su padre un Rolls Royce “que ni te cuento”), también quiso ser piloto, pero su esposa, Silvina Ocampo, aterrada de sólo pensarlo, no lo dejó. Quiso tener un Hispano-Suiza, hizo la reserva del único que, según le dijeron,

todavía tenían porque ya no se fabricaban más, pero un viaje a Europa canceló los planes, y aún muchos años después

lo lamentaba...

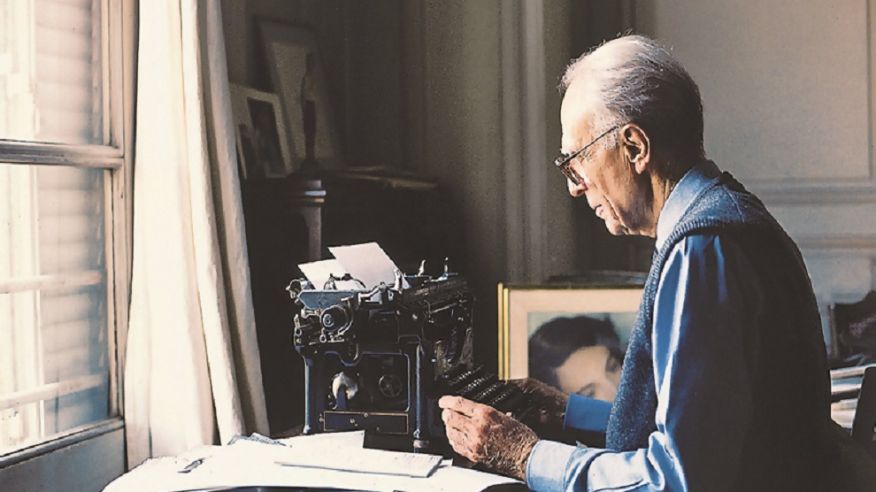

El destino de Adolfo Bioy Casares (1914-1999) no pasaría por el mundo del automóvil; estaba llamado a convertirse en uno de los escritores latinoamericanos más destacados del Siglo XX. El inolvidable autor de La invención de Morel asistió alguna vez al Salón de Ginebra, y tuvo el privilegio de contar con varios Ford y Chrysler, e

incluso un Packard 12 “muy gastador: consumía veinte litros cada cincuenta kilómetros”. Y en sus últimos quince años condujo un Volvo modelo ’82 que cierta vez le mereció este comentario: “Es fortísimo, tiene todo. Lo quiero tanto... Es un amigo. El coche me parece una amante maravillosa”.

Nunca mejor dicho. Bioy Casares supo llevar su pasión por los autos -con nostalgia pero también con mucho humor– a muchas de las páginas de su extensa y particular obra. Una pasión que, junto con la literatura, conjugó con otra: las mujeres. Se lee en sus Memorias: “Me

contó que la noche que nos cruzamos en la calle Montevideo soñó que yo la robaba en un automóvil Packard. Me sentí halagado, sobre todo por mi papel en el sueño, pero también por el automóvil. La vanidad es bastante grosera”. Y es un Packard, precisamente, el modelo que se desbarranca “espectacularmente, con algo humano en la caída”, en uno de sus mejores cuentos, Cavar un foso.

Por otro lado, en El sueño de los héroes Bioy nombra a un Lincoln y a LaChatita, “un viejo Lancia verde, en el que Lambruschini había substituido la carrocería por una cabina y una caja descubierta”, y, entre otros (como el belga F.N y el argentino Anasagasti) al Auburn del Rubio, quien lleva a Clara por los caminos del bosque mientras intentan encontrar a Emilio Gauna. El Rubio dice que el Auburn “no es feo: ocho cilindros, ciento quince caballos de fuerza, una velocidad increíble”, después de aclarar que se pasa todo el tiempo pensando en mujeres y en automóviles. Y agrega: “¿Y usted cree que entiendo de mecánica? Ni una palabra. Si se nos descompone el carromato, no espere nada de mí, hay que dejarlo abandonado en la calle. Estoy en la literatura del automóvil; no en la ciencia”.

Situado emocional y mentalmente en una adolescencia dorada hasta el último día de su vida, Adolfo Bioy Casares viaja en la eternidad –a 104 años de su nacimiento- a bordo de un hermoso automóvil, con una hermosa mujer de acompañante.